こんにちは。長野県を拠点に、コウモリや野生動物の被害調査・駆除対策を専門に行っている 「かわほりプリベント」代表・山岸淳一です。

この記事では、これまで数多くの現場で調査をしてきた立場から、 コウモリの生態と住宅侵入の仕組みについて、 実際の被害写真や侵入口の実例を解説していきます。

💬 「なぜ、うちにコウモリが入ってくるのか?」

そう疑問に思った方は、ぜひ最後まで読んでみてください。きっとヒントが見つかります。

- ・コウモリの体のしくみと翼の構造

- ・日本と長野県に住むコウモリの特徴

- ・夜行性と空間認識の能力

- ・コウモリのねぐらと隙間への適応

- ・コウモリの繁殖・寿命・集団生活

- ・都市に適応したコウモリの行動と生活

- ・住宅に住みつく代表的な3種のコウモリ

- ・アブラコウモリ

- ・ウサギコウモリ

- ・キクガシラコウモリ

- ・外壁のナイトルースト被害と痕跡

- ・健康リスクとフン・尿・ダニの影響

- ・被害対策の基本とプロの視点

- ・再発防止までの7つの対策手順

- ・コウモリに関するよくある質問

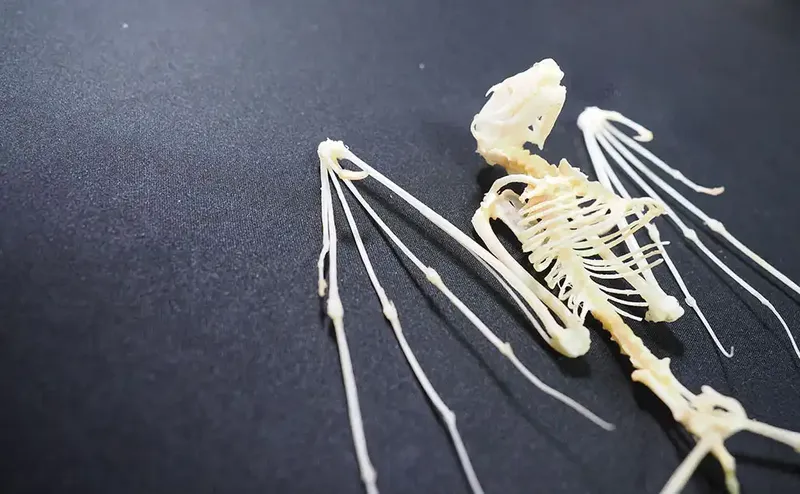

コウモリの体のしくみ|骨格と翼の構造

まずコウモリの体で注目してほしいのは、翼の骨の細さです。じっくり見ると、脚や背骨など、全身の骨が驚くほど細く、繊細にできているのがわかります。これは、空を飛ぶために「軽さ」を最優先にして進化してきた結果です。

実際、比較すると、コウモリの骨は鳥類よりもさらに薄い部分が大半です。仕事で標本を扱うと、その軽さと脆さに毎回驚かされます。この極限まで無駄をそぎ落とした構造こそが、「空を飛ぶ」ための進化の結晶といえます。

コウモリは、自力で空を飛行できる唯一の哺乳類です。翼があるという点では鳥と似ていますが、その構造はまったく異なります。

鳥の羽は、1枚1枚が独立していて、何枚か抜けても飛行に支障はありません。一方で、コウモリの翼は“皮膜”です。自分の腕と指の骨(手首・指)に皮膚が張り出してできた、一体型の膜。それが左右に1枚ずつ、計2枚しかありません。この翼が破れたり傷ついたりすれば、飛ぶことはできなくなってしまいます。

つまり、コウモリは「たった2枚の命綱」で空を飛んでいるのです。この繊細な構造を知るだけでも、コウモリがどれほど特別な存在なのかが伝わるのではないでしょうか。

そして住宅被害の対策を考えるうえでも、この「骨が細く、体が軽く、わずかな隙間にも入れる」という性質は、非常に重要な意味を持っています。

日本と長野県に住むコウモリの特徴|種類と習性を解説

日本にいるコウモリは吸血しない

コウモリの駆除や対策を考えるのであれば、まずはコウモリのことを知る必要があります。

日本で見られるコウモリは全て「吸血性」ではありません。沖縄地方のオオコウモリを除く、日本本州にいるコウモリは、全種が昆虫食です。映画や物語で描かれるような「血を吸うコウモリ」は日本にはいません。

コウモリの分類と種類|長野県で見られる種

- 世界のコウモリの種類数は、1300種類以上。

- 日本のコウモリの種類数は、35種。(絶滅2種除く)

- 長野県内には、約20種類のコウモリが生息する。

長野県内すべての市町村で、山沿いの地域や市街地の住宅地、さらには古民家や倉庫などの建物、コウモリの生息は確認されています。

コウモリは、私たち人間と同じ哺乳類に分類される動物です。 その中でも「翼手目(よくしゅもく)」という独自のグループに属し、空を飛べる唯一の哺乳類として進化してきました。

昆虫食のコウモリと珍しい捕食例

体色は黒・茶・灰・白など多様で、種類によって大きさや顔つき、飛び方にも個性があります。食性も幅広く、世界では果実や花の蜜、小動物を食べる種もいますが、日本の本州に暮らすコウモリはすべて昆虫食です。ただし近年の研究では、ヒナコウモリ科の一部の種が、特定の時期に鳥を捕らえて食べていることが報告されました。これは非常に珍しい例ですが、注目されています。

コウモリは意外と長寿で冬眠もする

また、意外に思われるかもしれませんが、コウモリは長寿の動物でもあります。種類によっては、野生下で10年以上、なかには20年近く生きる例も確認されています。さらに、本州に生息するコウモリはすべて冬眠をおこないます。

秋深くになると、建物の隙間や屋根裏、トンネル、洞穴などの安全な場所へ移動し、冬眠をします。そして、春の訪れとともに再び活動を始めます。また夏に子供を産み、秋に交尾をおこなって、冬を迎えます。

こうしたコウモリの基本的な生態を知ることは、住宅でのコウモリ被害を防ぐ上でとても重要です。「なぜ家に入ってくるのか?」「どんな場所を好むのか?」といったあなたの疑問への理解に、すこしだけでもお役に立てれば幸いです。

コウモリ駆除で後悔しないための完全ガイド

業者に依頼する前に、あなたが知っておくべき情報のすべてを、200件以上のコウモリ駆除実績をもつ長野県のプロが、一つのページにまとめました。 長野県の方も、他県の方も、駆除業者に依頼するときの参考にしてください。

- ✔ コウモリ駆除にかかる費用の目安(被害レベルごとの料金)

- ✔ 依頼してからの流れ(調査から保証までと工期)

- ✔ 実際の施工事例(長野県内各地の写真付き)

- ✔ 専門家による、よくある質問への回答

捕食者とライバルの回避戦略

哺乳類の先祖は、恐竜が地上を支配していた時代、昼間を避けて夜に活動することで生き延びてきたと考えられています。この“夜行性”の性質が、コウモリというグループではさらに極端な形で発展したと言えます。。 まず、夜間に活動することで、昼間に動き回る自分の捕食者(カラスや昼行性の猛禽類など)や、エサを奪い合う他の生き物(鳥類)と直接ぶつからずにすむのです。

また、コウモリが主に食べる昆虫の多くは夜行性です。暗い時間帯に活動したほうが、効率よく餌を見つけることができるため、こうした環境に適応してきたと考えられます。

夜間飛行に適した身体構造

さらに、夜間の飛行には昼間よりも空気の対流や気温差が小さいため、小さくて繊細な翼でも安定して飛びやすいという利点もあります。

こうした環境要因や捕食圧、生態的ニッチの競争を避けることが、コウモリが“夜行性”というライフスタイルを選んだ進化的理由の一つだと考えられています。

実際、近年の研究では、コウモリの体内時計や光への感受性が、哺乳類の中でもとくに“夜型”に最適化されていることがわかってきています。

コウモリのねぐら選びと空間認識能力|狭い隙間に住みつく理由

自然から都市構造物まで多様なねぐら

コウモリの生活の中心となるのが、「ねぐら(隠れ家)」の選択です。 ねぐら選びは、単に雨風をしのげるだけでなく、外敵から身を守り、集団で過ごしやすい環境であることが重要です。

コウモリは、洞窟や岩の割れ目、樹の皮の下、橋、トンネル、住宅の隙間など、さまざまな場所をねぐらとして利用します。 とくにアブラコウモリのような都市型の種は、家屋の壁や天井裏など、人目につかない狭い空間を見つけては巧みに入り込みます。

三次元空間を自在に飛ぶ能力

この背景には、コウモリが「三次元的な空間認識力」に非常に優れているという特徴があります。 たとえば、コウモリは飛びながら周囲の壁や障害物との距離、高さ、空間の広がりなどを瞬時に判断し、狭い隙間や複雑な構造の中でもぶつからずに移動できます。 まるで「目に見えない地図」を頭の中で描きながら飛んでいるようなものです。

また、ねぐらの奥深くまで入り込むときは、翼をたたみ、体を細長くして狭い空間にすべり込むなど、三次元的な動きの能力が極めて発達しています。

ねぐらの選定に影響する要因

ねぐら選びには「温度や湿度」「風の通り」「外敵や人の出入りの頻度」「餌場へのアクセス」など、多くの要素が絡んでいます。 そのため、コウモリのねぐらは季節や世代によっても変化し、同じ場所を何年も使い続けることもあれば、状況に応じて移動することも珍しくありません。

湿度・温度・人の出入り・餌場との距離

住宅や人工構造物をねぐらに選ぶ場合、コウモリにとっては「安全な隠れ家」と「便利な餌場の両立」という合理的な判断が働いているのです。

この柔軟な空間適応力こそ、コウモリが現代社会でも生き残る大きな理由のひとつと言えるでしょう。

コウモリの繁殖と集団生活|寿命・子育て・長寿の戦略

集団生活のメリットとコロニー形成

コウモリは、意外なほど社会的な生き物です。 ここでいう「社会的」とは、仲間同士で集まり、協力して暮らす性質が強いという意味です。

多くの種が数頭から数百頭の集団でねぐらを共有し、時には数千頭規模の大きなコロニーを形成することもあります。 集団で暮らすことのメリットとして、外敵から身を守る、ねぐらの温度や湿度を安定させるなどが挙げられます。

出産時期と育児行動

また、コウモリの繁殖時期や育児の方法は、種や生息環境によってさまざまです。 たとえばアブラコウモリの場合、初夏に一度だけ1〜3頭の子どもを産み、子育て期間はおよそ1か月です。

集団で子育てする行動も見られ、親同士が協力して子どもを守ることで、生存率を高めていると考えられています。

種による寿命の違いと進化的背景

コウモリの寿命は、同じサイズの哺乳類(ネズミなど)と比べて長いことで知られています。 アブラコウモリは比較的寿命が短く、野生で1~3年、稀に5年程度です。

しかし、種類によっては20年以上生きるコウモリも確認されており、「長寿」はコウモリというグループの顕著な進化的特徴といえます。

こうした「集団性」「繁殖戦略」「長寿」といった特徴があるからこそ、コウモリは人間社会や環境の変化のなかでも生き残り続けているのです。

都市に適応したコウモリの行動と生活

都市型コウモリの代表「アブラコウモリ」

コウモリは、もともと森や洞窟といった自然環境で進化してきた生き物ですが、近年はいくつかの種で、都市や郊外など人間の生活空間に積極的に進出する行動が見られます。

アブラコウモリは、もともと住家性と言われる特徴を持っていますが、住宅の屋根裏や壁の隙間、換気口、ビルのひさしなど、都市構造物を自然の洞穴のように利用する巧みさを見せます。 夜になると、街灯や自動販売機の周囲に集まる虫を狙って飛び交う姿は、今や多くの市街地で当たり前の光景です。

光・騒音・気温変化への高い適応力

コウモリは都市の光・騒音・気温の変化といった環境ストレスにも強い適応力を発揮します。

新しい構造物や人の出入りにもすぐに慣れ、人間の生活リズムをうまく利用する個体もいるほどです。 こうした「都市型適応」のおかげで、近年は都市部での目撃例が大幅に増加しています。

人間との距離が近づく現代の状況

一方で、住宅被害や糞尿被害といった問題も、都市化や生活空間の重なりによって、これまで以上に目立つようになっています。 ある意味で、私たち人間とコウモリの距離は、これまで以上に近づいていると言えるでしょう。

ここまでコウモリについて詳しくお話してきました。コウモリの基本的な生態を知ることは、住宅での被害を防ぐうえで非常に重要です。 特に、「なぜ家に入ってくるのか?」「どんな場所を好むのか?」といった疑問への理解につながります。

住宅に住みつくコウモリ3種|被害が多い種類と実例

日本に棲むコウモリのなかには、人家や倉庫、施設などの建物をねぐらに選ぶ種類がいます。

長野県内では約20種のコウモリが記録されていますが、その中でも建造物をすみかとするコウモリは限られており、被害の多くは特定の数種に集中しています。

ここでは、私が実際に調査・対策を行った長野県内の現場写真とともに、特に建物での被害相談が多い3種──アブラコウモリ、ニホンウサギコウモリ、キクガシラコウモリをご紹介します。

アブラコウモリ(イエコウモリ)

学名:Pipistrellus abramus

頭胴長:約37~60mm

体重:5~11g

寿命:オスは1~3年(1年以内に死亡する個体も多い)、メスは3~5年程度

日本の市街地で最もよく見られる典型的な「家に住みつくコウモリ」です。天井裏、水切り、笠木、瓦下、換気フードの内部など、建物の小さな隙間を巧みに利用します。

夏に1〜3頭の赤ちゃんを産み、集団で子育てをする

アブラコウモリは夏に1回、1〜3頭を出産します。出産と子育ては集団(コロニー)で行われることが多く、100頭を超える規模になることもあります。

アブラコウモリの大きさ

アブラコウモリは、コウモリの中でも特に小型の種類です。体だけを見ると10円玉ほどのサイズで、手のひらにもすっぽり収まる大きさです。

ただし、翼を広げると20センチ近くにもなるため、飛んでいる姿は意外と大きく見えるかもしれません。体重はわずか5グラム前後で、10円玉と同じくらいの軽さです。この軽さがあるからこそ、わずかな隙間からでも建物内に入り込むことができるのです。

実際に撮影した大きさの比較写真をご覧ください。

換気口に住むアブラコウモリ

伊那市の住宅の事例。外壁にある換気口のフード内部は、アブラコウモリが非常に好む場所のひとつです。換気口を下からのぞき込むと、奥に潜む姿が確認できることもあります。

外敵から見えにくく、風雨をしのげるこの空間は、コウモリにとって格好の隠れ家です。気づかないうちに住みつかれてしまうケースも少なくありません。

アブラコウモリが住みついた天井裏

千曲市の住宅では、天井裏の一面にコウモリの糞が蓄積していました。その真下は人が暮らす生活空間です。

ただ、このご家庭では気配をあまり感じていなかったとのこと。おそらく天井の断熱材が、鳴き声や動きの音を吸収していたためです。こうしたケースでは、被害がかなり進行するまで気づかれないこともあります。

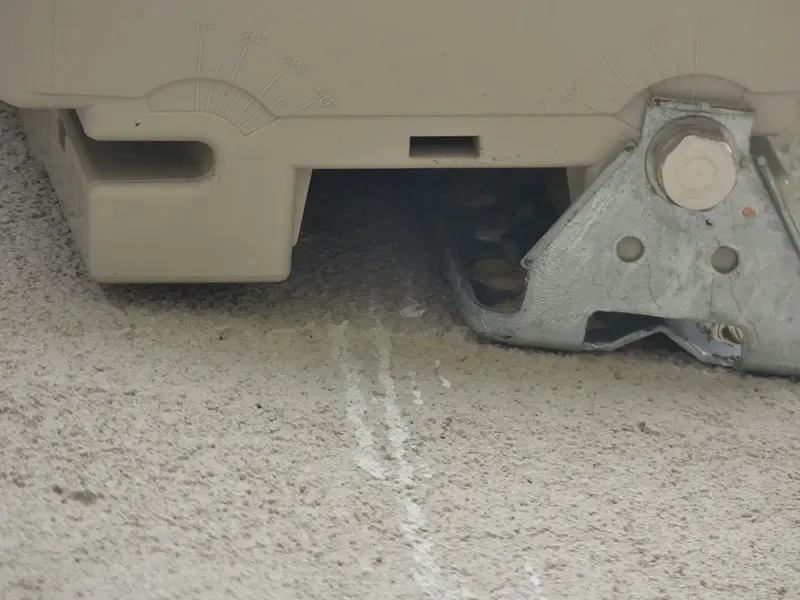

エアコン内に住みついたアブラコウモリの黒い糞

塩尻市のご家庭では、エアコンの内部にアブラコウモリが侵入していました。

💬 お客様からの相談:「夕方と明け方に、エアコンの中でカサカサ音がする」

調べた結果、エアコン配管と壁の隙間から侵入していたことが判明。内部には糞が大量に蓄積しており、悪臭や健康被害の原因にもなっていました。このようなケースでは、エアコンの分解洗浄が不可欠です。

ニホンウサギコウモリ

学名:Plecotus auritus

頭胴長:約42~63mm

体重:6~11g

寿命:10年以上の個体も確認あり

分類:長野県レッドリスト 絶滅危惧II類

日本の本州地域で見られる中型のコウモリで、森林性の生態を持ちながらも、建造物内に入り込むことがある種類です。 長い耳とホバリング飛行が特徴で、狭く縦長の空間でも自在に移動します。 廃坑・隧道・地下空間・木造住宅などを好み、地域によっては絶滅危惧種としても指定されています。

▶ 夜間に静かに活動し、物陰で休むことが多く、人目につかない隙間に集団でねぐらを形成することもあります。

長野県松本市|宿泊施設のウサギコウモリ

この写真は、長野県松本市内にある建物の地下空間に住みついていたウサギコウモリを撮影したものです。

大きな耳が特徴で、見た目はとても愛らしく、まるでぬいぐるみのように見える柔らかな顔立ちをしていますが、野生動物としての警戒心は非常に強いです。

休んでいるときは、その長い耳をぴたりと折りたたんで眠ります。

しかし、このかわいらしい見た目とは裏腹に、性格はなかなかワイルド。

警戒心が強く、驚くと激しく動く個体も少なくありません。

※なお、この写真は学術・生態調査のために各監督官庁の許可をとって撮影したものです。

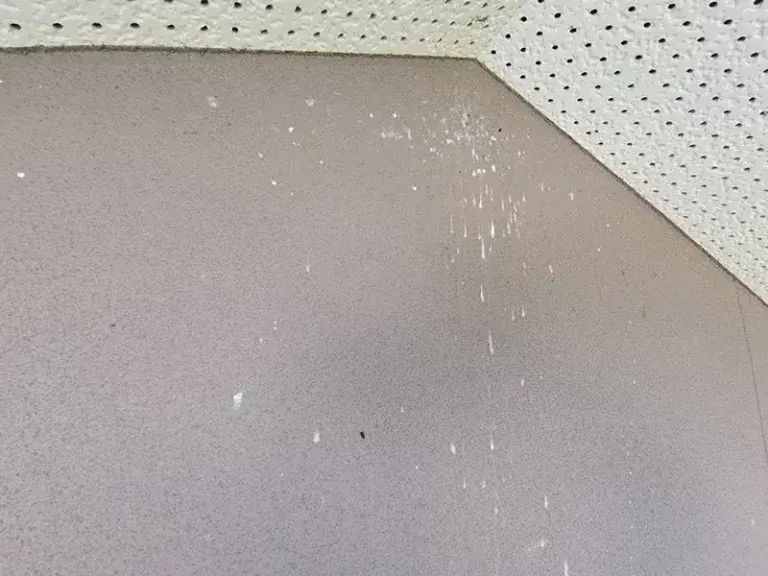

長野県松本市|ウサギコウモリの壁面尿被害と痕跡

この写真は、長野県松本市内の宿泊施設の2階室内の壁を撮影したものです。 壁に広がる黒いシミのような汚れは、ウサギコウモリの尿(おしっこ)によるものです。 経験ある調査員は、尿のつき方や位置を見るだけで、どのような動き方をしていたのか、ある程度の行動パターンを推測し、侵入経路を探すことが可能です。

長野県北安曇郡某所|小屋裏にウサギコウモリが集団で住みついていたケース

建物内(小屋裏部屋)に大量のコウモリがいるというご相談で調査したところ、ウサギコウモリが集団でコロニーを作っていました。コウモリの尿によるクロス壁紙の汚れがひどく、交換を検討しました。ウサギコウモリは地域によっては貴重な種類ですので、慎重な対応が必要になります。

長野県大町市|木造建築の別荘のウサギコウモリの糞被害

この写真は、長野県大町市にある別荘の室内を撮影したものです。 長期間人が出入りしていなかったため、ウサギコウモリが室内をねぐらとして利用するようになってしまった事例です。

長野県内の別荘では他にも、軽井沢や蓼科地域でコウモリの駆除対策依頼がよくあります。久しぶりに訪れた際に室内でコウモリが何匹も飛び回っていたという相談内容が多いです。 普段使われていない建物は、野生動物にとっては静かで安全な環境になってしまうのです。

キクガシラコウモリ

学名:Rhinolophus ferrumequinum

頭胴長:約55~82mm

体重:16~35g(大型種)

寿命:20年前後とされる長寿種

鼻の上にある“花のような突起(鼻葉)”が特徴の中〜大型コウモリ。

洞窟、用水路、トンネルなどの暗く湿度のある環境を好みますが、

古民家や倉庫などの建物内部でも確認されることがあり、人的被害や衛生面での注意が必要な場合もあります。

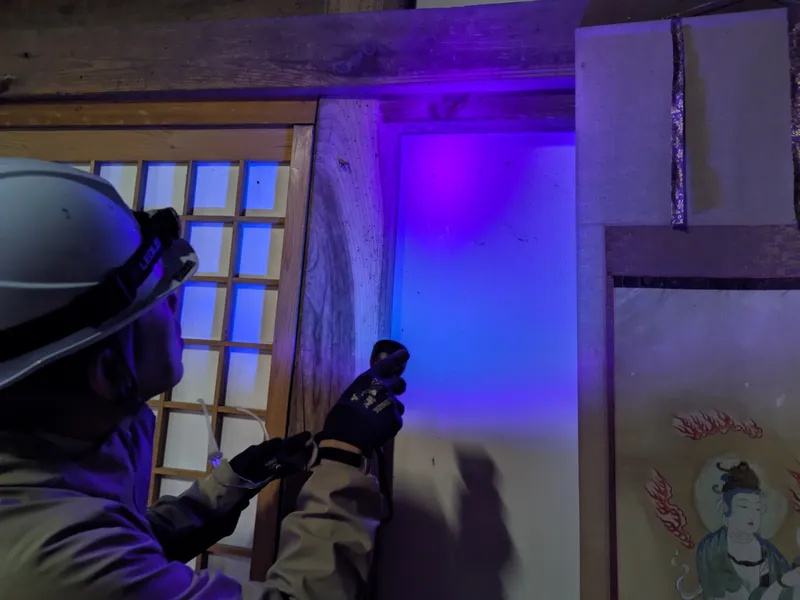

長野県塩尻市|寺院の天井でぶら下がるキクガシラコウモリを野生動物カメラで記録

この写真は、長野県塩尻市の寺院より依頼を受け、重要文化財の室内に設置した暗視センサーカメラによって撮影されたキクガシラコウモリの様子です。 決まって同じ天井板にぶら下がり、休んでいる様子が何度も記録されています。 昼夜を問わずコウモリの姿が確認されるため、日中のねぐらとしても、夜間の一時的な休憩場所(ナイトルースト)としても利用されていると考えられます。

長野県塩尻市|キクガシラコウモリの尿と糞の写真

あまりに落下するコウモリのフンの量が多いため、「一晩でどれだけ落ちるのか」を確認する目的で、床にロールペーパーを1枚敷いて実験的に観察してみました。 結果はご覧の通り。たった一晩で、ペーパー1枚の範囲がびっしりと汚れるほど排泄されていました。 あらためて、ねぐらとして使われる場所では、被害があっという間に進行してしまうことがわかります。 それにしても、この写真を見るたびに、「コウモリのおしっこって本当に黄色いんだな」と、当たり前のことを妙に実感してしまいます。

岐阜県飛騨・高山地方|洞窟内の“団子状態”で冬眠するキクガシラコウモリ

岐阜県(長野県に隣接する地域)の洞窟で撮影したキクガシラコウモリの冬眠中の様子です。 気温が下がる晩秋から冬にかけて、こうして多くの個体が集まり、いわゆる“コウモリ団子”状態で身を寄せ合って厳しい冬を越します。 キクガシラコウモリは、アブラコウモリやウサギコウモリのように壁に張りつくのではなく、天井に爪を引っかけて逆さまにぶら下がるのが特徴です。 私たちが「コウモリ」と聞いて思い浮かべる、“典型的なぶら下がりの型”のコウモリといえるでしょう。

岐阜県飛騨・高山地方|キクガシラコウモリの冬眠姿を指さす筆者

この写真も同じ洞窟で撮影されたものですが、日付は別の日です。 撮影当日は冬にもかかわらず気温が高く、洞窟内もやや暖かかったため、体を寄せ合っている個体は少なく、単独で冬眠する姿が多く見られました。 冬眠中であっても完全に眠っているわけではなく、時折目を覚まして移動することがあることがわかります。 翼を美しくたたみ、まるでマントのように体を包んでいました。

建物に住みつくコウモリは1種ではありません

ここまでの事例からおわかりのように、建物に住みつくコウモリは決して1種類ではありません。

実際には、アブラコウモリやキクガシラコウモリ以外にも、ヤマコウモリ、ヒナコウモリ、クビワコウモリ、コキクガシラコウモリなど、 人工建造物を利用する種が複数確認されています。

なかには、地域によっては絶滅危惧種に指定されているコウモリも存在します。

そのため、コウモリ対策を行う際には、種類を正確に見極めたうえで慎重に対応することが不可欠です。

🦇 コウモリの気配を感じたら、放置せず一度ご相談ください

「何かいるかも?」「もしかしてフン…?」という段階での対処が最も効果的です。

▶ 無料相談・現地調査のご案内はこちら

ナイトルースト被害とは?外壁にぶら下がるコウモリの実態

夜になると、コウモリたちは昆虫を求めて飛び回りながら狩りをします。しかし、彼らは夜通し飛び続けているわけではありません。実際には「飛んで、休憩して、また飛ぶ」といった行動を繰り返しています。このときに立ち寄る一時的な休憩場所が、住宅の外壁やベランダ、玄関先などになることがあります。こうした“夜のねぐら”のことを、「ナイトルースト(night roost)」と呼びます。

住宅外壁でのナイトルーストの実態

長野県長野市にある建物、20時頃の写真。少ない時で5頭前後、多いときで数十匹のアブラコウモリが外壁に密集して休憩している様子が見られます。実際の現場は真っ暗で、ライトを当てない限りほとんど気づかれないのが現状です。こうして知らず知らずのうちに、住宅の外壁が「夜だけ使われるねぐら」になっていることがあります。

ナイトルースト直下の汚れ

長野市のコウモリが外壁に集まって休憩することで、その真下にはフンと尿が大量に落ちるようになります。この写真は、アブラコウモリが固まっていたナイトルースト直下のエアコン室外機の様子です。茶色い筋状の汚れは、雨とフン・尿が混じり合ってできたもの。このような痕跡は、コウモリ被害の代表的なサインのひとつです。

アブラコウモリのナイトルーストの尿跡

こちらは、安曇野市にある在来工法の住宅の外壁で確認されたナイトルーストの痕跡です。まさに「コウモリが好みそうだな」と思わせるような、凹凸のある壁面、入角、影になる静かな場所に、しっかりと尿跡が残されています。見た目にはほんのわずかな隙間や出っ張りでも、コウモリにとっては絶好の休憩ポイントになるようで、こうした狭いスペースに5〜6匹が密集して休んでいたケースもあります。

アブラコウモリがつけた擦り汚れ跡

こちらの壁の入角(いりかど)部分に見られる黒ずみは、コウモリが体をこすりながら何度も同じ場所にとまったことでできた汚れです。一見小さな痕跡に見えても、繰り返される接触により、外壁の塗装が徐々に黒ずんでしまうのです。すべての外壁で同じように目立つわけではありませんが、塗装の工法や色合いによっては、汚れが特に顕著に残ることがあります。せっかくの美観が損なわれてしまう、コウモリ被害の見落とされがちな一面です。

⚠️ このようなナイトルーストの汚れ・腐食がある場合は、すでに被害が進行している可能性があります。

大切な住まいを守るために、

▶ お早めに専門家へご相談ください

コウモリ被害による健康リスク|フン・尿・ダニの影響とは

コウモリが住宅に住みつくと、建物にも人にも、さまざまな被害が発生します。これはコウモリに限らず、野生動物が建物内で生活を始めた場合に共通する問題でもあります。被害は、物理的な損傷や経済的なコストだけではありません。何よりも深刻なのは、「自宅が汚されている」ということによる心理的ストレスです。特に寝室やリビングの真上で被害が起きている場合、日常生活に大きな影響を及ぼします。

コウモリは本来、日中のねぐらで集団生活を営むことが多く、糞や尿もその場で一気に排出します。こうした習性が、限られた空間で大量の排泄物を生み、住宅被害を一層深刻にしています。特に、ねぐらとなる天井裏や壁の隙間は換気が悪く、蓄積した糞尿が湿気やダニの発生源となるケースが多く見られます。

糞尿による汚れと腐食

こちらは長野県安曇野市の住宅で撮影した写真です。屋根の瓦の上にコウモリの糞がびっしりと積もってしまっています。この糞は雨で少しずつ流れ落ち、やがて雨どいや外壁を汚し、詰まりや金属の腐食を引き起こす原因となります。さらに、湿気と合わさって虫が発生しやすくなることもあり、経済的にも無視できない損害です。

壁への尿汚れと休憩痕

外壁に残された白いシミのような汚れは、コウモリの尿が原因です。これは鳥のフンとは異なる性質を持っており、近くで見ると独特のにじみ方が確認できます。特にコウモリが繰り返し休憩に訪れる「お気に入りの場所」では、凹凸のある壁面に多くの汚れが残される傾向があります。また、下の画像のように、コウモリの被害が続くと、外壁の腐食、剥離、雨漏りなどの大きな被害へとつながります。コウモリ被害は特に新築の家に被害が出ると、住民の精神的ダメージも大きくなりがちです。

コウモリに寄生するダニの問題

この写真は、松本市内の住宅で撮影したアブラコウモリです。体表には赤いダニのような寄生虫が確認できます。コウモリには、種によって異なる寄生虫(ダニ、ノミ、トコジラミなど)が付いていることがあり、ねぐらとなった天井裏からダニが室内へと落ちてくるケースもあります。こうした二次的な衛生被害にも注意が必要です。

健康被害とアレルギーのリスク

日本に生息するコウモリの多くは、人を咬んだり攻撃したりすることはありません。しかし、問題はその排泄物がもたらす衛生リスクです。乾燥したフンはダスト化して空中を漂い、人間が無意識のうちに吸い込んでしまうことがあります。特に天井裏や換気口に住みつかれた場合、室内の空気に混ざって吸引される危険性が高まります。

実際に海外では、コウモリの糞を原因とする呼吸器アレルギーや感染症に関する論文報告もあります。日本国内でコウモリ由来の重大な感染症はごく稀ですが、糞やダニを介した二次的な健康被害(アレルギーやダニ症例)は現場で実際に報告されています。対策時はマスクや手袋、皮膚の露出防止が推奨されます。

🧪 海外論文で確認された健康リスクについて

以下は、コウモリの糞に関連した呼吸器疾患・アレルギーリスクに関する海外の論文です。

現場での注意喚起や予防対策の参考としてご覧ください(※英語論文)。

コウモリ被害対策|プロが見るべき3つのチェックポイント

専門家が必ずチェックする、調査と対策の基本

住宅にコウモリが関与しているかどうかを調べるとき、専門家が必ず押さえる「外せない3つの視点」があります。この3つを理解しておくことで、「今なにが起きていて、今後どんな対策が必要なのか」が見えてきます。あとで実際の事例写真とあわせて詳しく解説しますので、まずは流れだけでもさらっと読んでみてください。

コウモリ対策の現場では、「どの種なのか分からないまま対策されていた」「実は夜だけ来ていた」など、初歩的な見落としが後々大きな被害につながることが多くあります。

種類を見極める:すべては「どのコウモリか」から始まる

被害を出しているコウモリの種類を特定することは、調査や対策の出発点にして、最も重要なポイントです。なぜなら、コウモリは種類によって行動範囲・ねぐらの好み・侵入方法・力の強さが大きく異なるからです。 例えば、天井裏にぶら下がるキクガシラコウモリと、壁の隙間にへばりつくアブラコウモリでは、求める空間も対策の仕方もまったく異なります。 さらに、ヒナコウモリやヤマコウモリのような中〜大型種になると、糞の量や尿被害の範囲が一気に広がる傾向があります。 加えて、日本に生息するコウモリの過半数は絶滅危惧種に分類されています。種によっては法的な保護対象となっており、むやみに駆除することが禁じられているケースもあります。 見た目だけで種を判別するのは難しく、ここは専門家の知識と経験が必要になります。

住みつきか、休憩か:「昼間のねぐら」と「ナイトルースト」は別物

調査の現場でよくあるのが、「コウモリが家に住みついているのか」、それとも「夜間のみ飛来して外壁で休息しているのか」が分かっていないケースです。 もし昼間に、建物の中や隙間でコウモリが確認できたら、それは住みついている状態(ねぐら)です。この場合、追い出し駆除と侵入口の閉鎖が必要です。

一方、夜になると飛来して外壁にぶら下がるようなケースは、ナイトルースト(夜の休息場所)として使われている状態です。 この場合は、壁に止まらせないようにする工夫や対策が効果的です。両方のパターンが重なっている家も少なくありません。 実際に「ねぐらの対策をしたら、今度は壁に休憩に来るようになった」というご相談も少なくありません。 住みつきと休憩、両方の視点で全体を見ておくことが重要です。

今ある侵入口、そして「これから狙われる場所」を見逃さない

たとえばこの写真は、住宅外壁に取り付けられたアンテナボックスの隙間です。一見すると何の変哲もない場所ですが、ここにコウモリの尿の痕跡が確認されています。

こうした場所が、コウモリにとっては格好の“すみか”になるのです。 すでに建物の中に住みついている場合はもちろん、「今は外壁に休憩に来ているだけ」と見えるケースでも、将来的に屋内へ侵入されるリスクはしっかり想定しておくべきです。

なぜなら、外壁にぶらさがっているということは、コウモリに「この家は居心地がいい」と思われている証拠だからです。 コウモリに気に入られる理由はさまざまあります。近くに虫が集まる餌場がある、水場がある、外壁の材質が凸凹していてとまりやすい、または周囲が開けていて、飛来・離脱しやすい立地であるなど、その家の構造や環境条件が、コウモリにとって非常に魅力的に映っている可能性があります。

特にアブラコウモリは、わずか1センチ程度の隙間があれば侵入可能です。ほんの小さな継ぎ目や部材の合わせ目でも、十分に出入口となってしまいます。 ですから、たとえ今は被害が出ていなくても、住宅全体をチェックして、潜在的な侵入口を先回りしてふさいでおくことが、結果的に最も効果的かつ安全な予防対策へとつながります。

ここまでご紹介した「3つの基本」は、どれも特別なテクニックではなく、現場で当たり前に行っている基本の確認項目です。

逆に言えば、この3つさえ押さえておけば、いま家で起きていることと、将来的に起こり得るリスクをかなり正確に見立てられるはずです。

コウモリ駆除のやり方|再発防止までの7つの手順

ここまでお読みいただいた方には、どのような種類のコウモリが、どんな被害をもたらすのか、ある程度イメージができてきたと思います。では実際に、コウモリが家に住みついてしまった場合、どのように対策を進めていけばよいのでしょうか?

以下は、かわほりプリベントが実際の現場で行っている、再発防止までを含めた「7つの基本ステップ」です。

コウモリの種類、ねぐらの位置、侵入経路などを把握します。ここが曖昧なまま進めると再発のリスクが高まります。

建物の構造や建材、周囲の環境に応じて、封鎖・排除・予防を総合的に組み立てます。

一方向にしか通れない「ワンウェイ排出器具」を設置し、出ていったのを確認してから封鎖します。

天井裏や壁内部の糞・尿・抜け毛などを除去し、ダニやノミの駆除も併せて行います。

確実に出入り口を塞ぎ、劣化した断熱材や建材も修復します。再侵入を未然に防ぐ工程です。

外壁での休憩・糞害が確認される場合、壁材や構造に応じた対策を施します。

すべての作業後、侵入口の再確認と汚れの確認を実施。必要に応じて再訪問チェックも行います。

コウモリは予測のつかない動きをする野生動物です。だからこそ、生態に沿った対策と正しい順序が欠かせません。

業者を選ぶ際は、「なぜこの順序なのか」を説明できる専門家を選んでください。

コウモリの生態Q&A

Q1. コウモリは本当に目が見えないのですか?

実は、コウモリにもちゃんと「目」があり、ほとんどの種で視力もあります。日本のコウモリ、特に超音波を使って虫を食べる種類(アブラコウモリなど)は、近視気味だと言われています。

夜行性のため、人間ほど遠くや明るい場所は見えにくいですが、暗いところで物の輪郭や動きをとらえる力は意外と高いです。「全く見えない」ということはありません。超音波で“空間を見る”能力(エコーロケーション)とあわせて、夜の世界で生きるのに適した目を持っているのがコウモリです。

Q2. コウモリはどんな鳴き声(音)を出しているのですか?人間にも聞こえることはある?

コウモリは、超音波と呼ばれる人間の耳には聞こえないほど高い周波数の音を出して、獲物を探したり、空間を把握したりしています(これを「エコーロケーション」といいます)。この超音波は通常、人間には聞こえません。

しかし、興奮したり警戒したりしているときには、「キーキー」「ジジジ」といった、人間にも聞こえる高い声を出すことがあります。

また、仲間同士のコミュニケーションや親子の呼び合い、ねぐらの中でのやり取りなども、場合によっては人間に聞こえる音で発せられることがあります。

とくに家の中や天井裏で「キーキー」「チチチ」といった声や、カサカサと動く音が聞こえた場合、コウモリがいるサインかもしれません。専門家は「バットディテクター」という専用の機械を使い、ふだん人間には聞こえない超音波の“コウモリの声”を可聴化して確認します。

Q3. なぜコウモリは逆さまにぶら下がって寝るのですか?(どの種もぶら下がるわけではない)

コウモリといえば「逆さまにぶら下がる」イメージが強いですが、実は種類によって休み方が異なります。

日本のアブラコウモリやヒナコウモリは、壁や天井、隙間に腹をぴったりくっつけて休む「貼り付き型(匍匐型)」が基本です。

一方、洞窟でよく見かけるキクガシラコウモリなどは、ぶら下がるタイプの「逆さま型」で休みます。

いずれのスタイルも、すぐに飛び立てたり、天敵から身を守ったりするための合理的な進化です。

Q4. コウモリが人間を襲ったり、血を吸ったりすることはあるのですか?

日本に生息するコウモリが、人を襲ったり血を吸ったりすることはありません。

南米などには「チスイコウモリ(吸血コウモリ)」と呼ばれる種類もいますが、日本には生息しておらず、飛来の可能性もありません。

また、コウモリの輸入は日本では厳しく規制されており、ペットが逃げ出すような事例も現実的ではありません。

日本のコウモリは昆虫を主食とする温和な性質で、人を攻撃することは基本的にありません。

Q5. コウモリは冬の間、どこでどうやって過ごしているのですか?(冬眠と繁殖サイクル)

多くの日本のコウモリは冬眠を行い、体温を下げて省エネ状態で過ごします。

冬眠場所としては洞窟、トンネル、屋根裏、壁の隙間などが使われます。

ずっと眠っているわけではなく、外気や刺激で目覚めて移動することもあります。

秋に交尾したメスは、冬眠中に精子を保存し、春に受精・妊娠するという独自のサイクルを持ちます。

Q6. コウモリの寿命や繁殖(子育て)は?どこで何匹くらいで暮らすの?

コウモリは体の小ささに比べて寿命が長く、アブラコウモリで1~3年、キクガシラコウモリでは10年~20年生きるものもいます。

春~初夏に1年に1回繁殖し、種類により1~3頭を産みます。

子育ては「コロニー」と呼ばれる集団内で行われ、多いときは100頭以上が一緒に暮らす例もあります。

番外編Q. コウモリがなぜそんなに好きなんですか?

私がコウモリに惹かれる理由、それは「黒い毛がモフモフしていて、目がつぶらで、めちゃくちゃかわいいから」です。

犬や猫が大好きというのと同じ感覚ですよ。

実際、コウモリの種類ごとに魅力は異なり、研究者の間でも「推しコウモリ」が違います。

参考文献・外部リンク

- 『識別図鑑 日本のコウモリ』(コウモリの会 編、文一総合出版)

- 『コウモリ学:適応と進化』(船越公威 著、東京大学出版会)

- 『哺乳類学』(小池伸介 他著、東京大学出版会)

- Lin RY, Evans R. “Bat guano as an indoor allergen and source of Histoplasma capsulatum.”

- De Bernardis F, et al. “Respiratory allergy to bat guano: a new allergen in the tropics?”

- 『長野県レッドリスト(2020年改訂版)』(長野県環境保全研究所 編)

🦇 関連記事をもっと読む

本記事ではコウモリの種類や侵入事例をご紹介しましたが、住宅被害の背景にはさまざまな要因があります。以下に、特に多く読まれている実用的なページを厳選しました。

-

▶ コウモリは昼間どこに潜んでいる?日中の隠れ家と被害サインを現場写真と論文で徹底解説

コウモリは昼間どこに?姿が見えないのにフンや尿が…現場写真と論文で専門家が解説。隠れ家とチェック法を長野の実例で紹介。 -

▶ コウモリの糞の消毒方法。見つけた時のための、安全な掃除手順

不安にならず、正しく対処を。この記事では、コウモリの糞の見分け方から、安全な掃除・消毒の手順まで、現場経験にもとづいて具体的にご紹介します。 -

▶ コウモリの駆除と対策の説明書|追い出しから封鎖まで完全ガイド

信州の現場で蓄積されたノウハウを写真つきで体系化。対策手順がわかる。 -

▶ コウモリ忌避スプレーの効果はあるのか?専門家が科学と現場から解説

「市販スプレーが効かない理由」を、成分・行動学の両面から検証。 -

▶ 【実物写真】コウモリ寄生虫図鑑|ダニ・ノミ・トコジラミの違いと健康被害

天井裏に残る「刺され跡」の正体は?寄生虫の写真とともに詳細解説。 -

▶ 遠方の限定|見積り調査でわかる良いコウモリ駆除業者の選び方

「どこに頼めばいい?」という不安に。見積もり時点で見抜くコツを公開。 -

▶ 長野市豊野のコウモリ駆除事例|壁のカサカサ音と室内出現の原因を徹底解説【写真あり】

【写真あり】長野県長野市でコウモリ被害に悩んだ住宅の実録。壁の中の音、室内への出現、天井裏のフンまで根本解決。専門家が対応の全工程を詳しく解説。 -

▶ 野生動物と向き合う専門家・山岸淳一のプロフィール

フィールドと論文の両方に精通したプロの視点を知る。

📬 お困りの方は、今すぐご相談ください

コウモリ被害や侵入の不安がある方は、LINE・電話・メールでお気軽にご相談いただけます。

状況に応じた写真の撮り方や伝え方も、わかりやすくサポートしています。

コウモリ駆除で後悔しないための完全ガイド

業者に依頼する前に、あなたが知っておくべき情報のすべてを、200件以上のコウモリ駆除実績をもつ長野県のプロが、一つのページにまとめました。 長野県の方も、他県の方も、駆除業者に依頼するときの参考にしてください。

- ✔ コウモリ駆除にかかる費用の目安(被害レベルごとの料金)

- ✔ 依頼してからの流れ(調査から保証までと工期)

- ✔ 実際の施工事例(長野県内各地の写真付き)

- ✔ 専門家による、よくある質問への回答

長野県民のためのコウモリ対策【決定版】

松本市、長野市、飯田市など、県内各地の豊富な実例写真付きで、対策の順序から費用の目安まで、あなたの知りたい情報が全てここにあります。

長野県向けの対策を詳しく見る