かわほりプリベント代表の山岸淳一です。

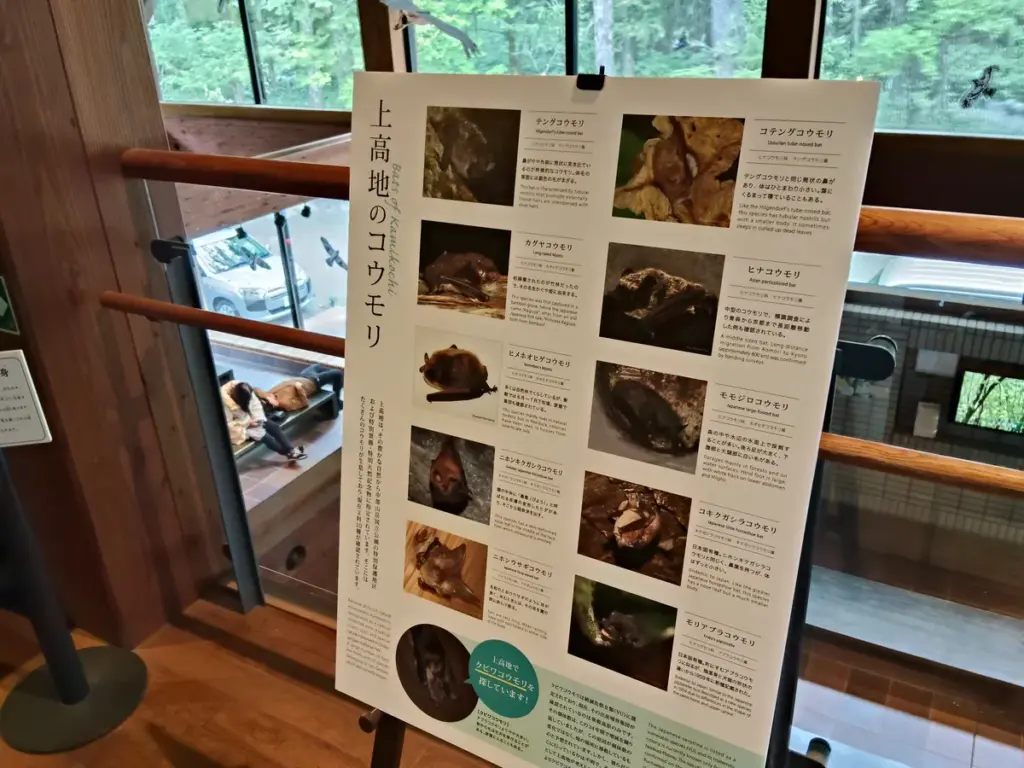

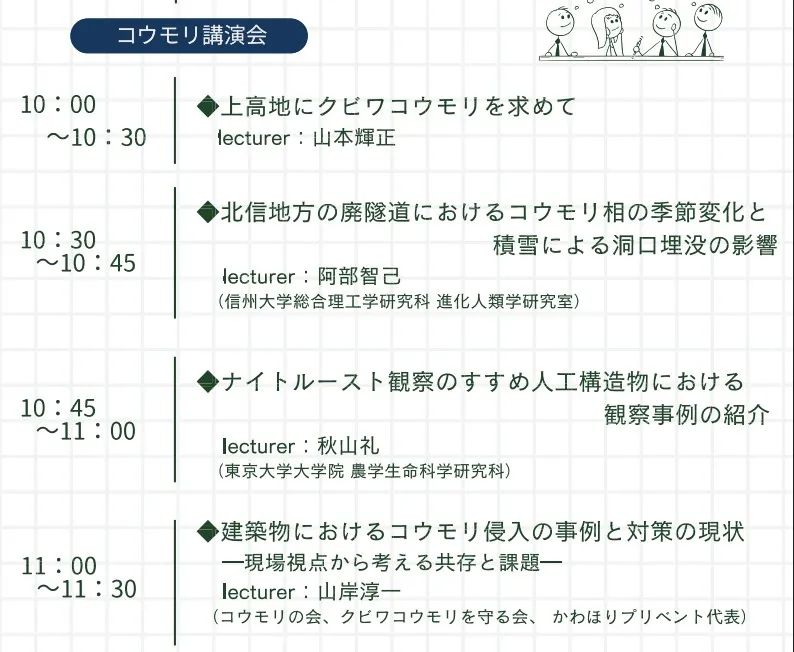

2025年9月6日と7日、日本中のコウモリ研究者や愛好家が集う「コウモリフェスティバル2025」が長野県松本市上高地で開催されました。 この記事は、私が登壇した講演「建築物におけるコウモリ侵入の事例と対策の現状―現場視点から考える共存と課題―」の内容をまとめたものです。

近年増加するコウモリ被害は、特に高断熱住宅において深刻化しています。建物の重要構造である「外壁通気層」が侵入経路となり、断熱材の劣化や建物の寿命を縮めるリスクがあるからです。本記事では、この構造的な盲点と、危険な旧来の手法がはびこる業界の課題、そして鳥獣保護法に基づいた人道的な解決策について、現場専門家の視点から提言します。

高断熱住宅の盲点:「外壁通気層」とコウモリ被害の実態

コウモリ対策の相談は、外壁に糞が落下する「ナイトルースト被害」と、建物内部への侵入被害に大別されるんですが、被害が甚大になるのは建物内部への侵入です。

1-1. 建物内部侵入による深刻な被害

建物内部、特に天井裏や外壁通気層への侵入は深刻な問題を引き起こします。天井裏にも外壁にも基本的に断熱材が入っています。

断熱材は、建物にとってとても重要な役割があるのですが、コウモリが侵入することでダメージを受けてしまいます。

- 断熱材の劣化と結露リスク:コウモリの糞の酸性成分により断熱材が分解され、断熱性能が低下します。結果として結露の発生リスクが増大します。

- 悪臭と衛生被害:糞の堆積による悪臭の発生と室内への漏出。また、コウモリマルヒメダニやコウモリトコジラミといった吸血害虫の発生も確認されています。

- 住民の心理的負担:単なる不快感ではなく、毎朝の清掃や自宅が安全でなくなるという深刻な精神的ストレスをもたらします。

1-2. 建物を守るはずが侵入経路に?高断熱住宅の「外壁通気層」リスク

近年の高断熱住宅では、壁体内の湿気排出のため外壁通気層が標準仕様となっていますが、これがコウモリの新たな侵入経路となり、被害を深刻化させています。

- 通気機能の喪失:コウモリの糞尿の堆積により通気経路が閉塞し、本来の湿気排出機能が著しく低下します。

- 建物寿命の短縮:換気機能の低下は壁内結露のリスクを高め、建物の寿命短縮につながります。

2.コウモリ対策の「常識」を疑う:コウモリ駆除業界の課題と危険な手法

コウモリは鳥獣保護管理法で保護されている野生動物であり、人道的かつ効果的な対策には高い専門性が求められます。しかし、日本のコウモリ駆除業界には根深い問題があります。

2-1. 業界の知識不足と制度的な空白

- 専門ライセンス制度の不在:米国には専門ライセンス制度がありますが、日本にはコウモリ対策の専門的な資格制度がなく、技術や知識の標準化がされていません。

- 教育の不足:専門書や教材でコウモリがほとんど扱われず、対策に正攻法がないため、業界全体の知識不足が顕著です。コウモリには複数の種類がいることすら知らない業者もいます。

2-2. 専門家が警鐘:「塞げばよい」が建物を壊す落とし穴

安易に侵入経路を「塞げばよい」という考えは、新たな問題を引き起こします。

- 壁内結露のリスク:通気層は湿気排出に不可欠であり、完全に塞ぐと壁内結露の原因となり、建物の耐久性を損ないます。

- 雨漏りの危険:雨仕舞いの重要性を無視して塞ぐと、水切りや水返しの機能が損なわれ、違うところで雨漏りする原因になります。

- コウモリの対策には、コウモリの生態の知識と、建築の知識、両方が必要です。

3.コウモリや野生動物と共存する対策:山岸淳一の理念とアプローチ

私の仕事は、コウモリを単なる「害獣」として扱うのではなく、「野生動物の仕分け屋」として双方の事情を理解し、お互いが納得できる距離をつくることです。

3-1. 人道的かつ効果的な対策原則

コウモリ対策には、建築と生態学の知識を融合させ、人道的かつ効果的な対策が必要です。

- 「殺さない」「生き埋めにしない」:コウモリをしっかり追い出してから塞ぐことを徹底し、生き埋めにするという非人道的な行為を防ぎます。これは、死骸が残って衛生問題となることを防ぐためでもあります。

- ワンウェイデバイスの活用:海外で標準的な、コウモリを傷つけずに出られるが入れない構造のワンウェイデバイスのような手法が、日本でも必要です。

3-2. 研究者との連携による共存への貢献

コウモリや動物が好きだからこそ、他の誰よりも責任を持って関わり、調べ尽くして現場に挑みます。

家屋に住み着くコウモリのデータ(生息域、種類など)が駆除業界から集約されれば、研究者にとってもメリットがあり、より良い共存の道を探るための知見につながります。このデータの共有が今後必要になってくると考えています。

人間もコウモリも、傷つけずに済む距離を模索し、研究者と現場の実務者がデータの共有やガイドラインの構築などで、協力していくことがコウモリと人間の共存につながると考えています。

謝辞

今回、地元長野県開催のコウモリフェスティバルということで、コウモリの研究者や愛好家の皆さまの前で講演する機会をいただきました。

現在のコウモリ研究をけん引している方々、私がボロボロになるまで読んだコウモリの本を書かれた憧れの先生など、日本のコウモリ研究の頭脳が勢ぞろいしている中で、私が講演をするなんてことは、それはとても恐れ多く緊張するものでしたが、コウモリ対策の現場実務をおこなっている人間が研究者の皆様を相手に話す機会なんて今までなかったことであり、本当にありがたく、心から感謝しております。

これを機会に、研究と現場が近づき、コウモリにとっても人間にとっても軋轢がない共存社会が少しでもできることを願っています。

今回の講演にあたり、「フェスティバルで、山岸さんの経験を話してみませんか?」と薦めてくださったコウモリの会会長の山本輝正先生、そしてスタッフとして尽力してくださった地元のクビワコウモリを守る会の皆様、コウモリの会の事務局の皆様、徳沢ロッジの皆様には、感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。

リンク

コウモリの会公式ウェブサイト

コウモリの会 公式ウェブサイト

コウモリフェスティバル イベントページ

コウモリ被害、もう悩まないでください!

ご覧いただきありがとうございます。

小さな異変でも、まずは専門家にご相談ください。