結論:コウモリ駆除に忌避スプレーはおすすめできません。

・理由1 持続効果が3~6時間と非常に短い。短時間しか効かないため、頻繁に使用することになる。その結果、外壁の塗装や素材を傷めるリスクがある。

・理由2 コウモリが建物内で死亡するおそれがある。追い出し目的でスプレーを使うと、コウモリがパニックになり、壁の中や断熱材の奥に逃げ込むケースがある。そのまま出られなくなって建物内で死亡すると、死骸の除去はほぼ不可能です。

・理由3 追い出せても、また戻ってくる。スプレーの効果が切れれば、コウモリが再び戻ってくる可能性が高く、根本的な解決にはならない。

このように、スプレーは「効かないだけ」ではなく、むしろリスクの高い方法なのです。

目次

- コウモリ忌避スプレーの効果と問題点

- コウモリスプレーの成分と効果

- 外壁のコウモリ被害に効かない理由

- スプレー使用時のリスク

- コウモリの逃避行動と死亡リスク

- 再侵入のリスクと解決方法

- 国際的なコウモリ保護団体の見解

- 安全で効果的な対策法

🟡コウモリ忌避スプレーの効果と問題点

私は長野県でコウモリ対策の仕事をしているんですけど、お客様からこう聞かれることが本当に多いです。

「ホームセンターで売ってるスプレーって、コウモリに効くんですか?」

「コウモリ忌避スプレー」や「コウモリ駆除スプレー」は、ネットやドラッグストアで簡単に手に入ります。

最初は多くの方が、自分でできる範囲で試してみるようなんです。

でも実際に僕のところに相談に来られる方の多くは、スプレーを使ってみて、こう言います。

「スプレーをしてみたけど、全然効果がなくて…」

お客様の中には、「もう何十本も、何万円分も買っているんだよ~」と笑えないことをいう人もいらっしゃいます。

一見手軽に思えるスプレー、正しい理解がないまま使うと、かえって被害が悪化したり、取り返しのつかないことになるケースがあります。

この記事では、「コウモリスプレーは本当に効くのか?」という疑問について、

成分の分析、行動学的な視点、さらに国際的な保護団体の見解まで交えながら、科学的かつ現場に即した視点で解説していきます。

コウモリスプレーの成分と効果を分析する

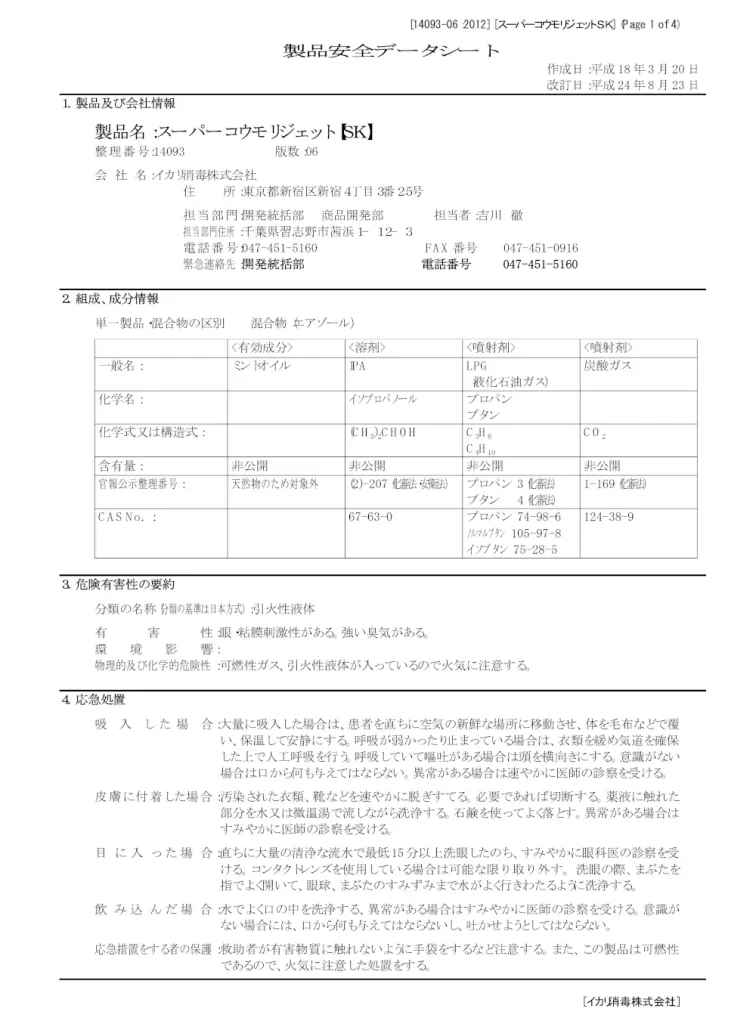

まずは、市販されているコウモリ忌避スプレーの中身がどうなっているのかを確認してみましょう。

今回取り上げるのは、ホームセンターなどで最も入手しやすい製品のひとつ

**「イカリ消毒 スーパーコウモリジェット(忌避スプレー)」**です。

僕はこの製品の**SDS(製品安全データシート)**を取り寄せ、成分や効果を詳しく調べました。

SDSとは、製品に含まれる成分や安全性、取扱上の注意点が記載された、いわゆる「成分の公式説明書」です。

主な成分は以下のとおりです

- ハッカ油(ミントオイル):忌避効果のある香り成分

- イソプロパノール(IPA):アルコール系の溶剤

- 液化石油ガス(LPG)・炭酸ガス:スプレー噴射のためのガス

つまり、このスプレーは「ハッカの強い匂いで、コウモリにとって嫌な環境をつくる」ことを目的に作られているわけですね。

実際、日本国内で販売されているコウモリ対策スプレーの多くは、成分構成がほぼ同じです。

※ちなみに、最近は某メーカーからメントールを配合した新製品が出るという話も耳にしましたが、発売前のため、まだ実験はできておらず無評価とします。それにしても、**メントールって本気ですか??**と、思わず声が出そうになりました。このメントール成分のコウモリ忌避剤については、また検証が出来たら記事にしたいと思います。

⚠️ 「ハッカのコウモリ忌避剤、どれも有効成分は一緒」

インターネット上にはさまざまなコウモリ忌避スプレーのレビューがありますが、結論として、どの製品も『ハッカを使った短時間の忌避』という点で本質的に共通していると言えます。

成分や効果、狙いもおおむね同じであるため、この記事では特定の商品に偏ることなく、ハッカ油を主成分としたすべてのコウモリスプレーについて、効果やリスクを総合的に解説していきます。

ハッカ油は本当に効くのか?

先ほどのSDSデータからもわかるように、市販されているコウモリスプレーの主要な有効成分は、**ハッカ油(ミントオイル)**です。

コウモリがこの香りを嫌う、というのが製品の根拠になっているわけですが、僕自身の現場経験から言うと──

「コウモリは、ハッカだけが特別に嫌いというわけではない」

実際、コウモリはハッカに限らず、強い刺激臭全般に対して警戒反応を示す傾向があります。

これは哺乳類全体に共通する特性で、たとえば人間でも「アンモニア」や「シンナー」のような臭いを避けるのと同じです。

❗なぜ、どのスプレーもハッカなのか?

ではなぜ、市販のコウモリスプレーは「ハッカ油」に限定されているのでしょうか?

答えは単純で、人間の住環境でも使える“安全性の高さ”があるからです。

- 人体やペットへの影響が少ない

- 自然由来で印象が良い(ミント系)

つまり、「数ある刺激臭成分の中で、住宅で使えるレベルの“最もマイルドなもの”として採用されている」というのが実態です。

⚠️ ただし、ハッカの効果は持続しない

ハッカ油には揮発性があります。

つまり、時間が経てばすぐに臭いが薄れてしまうという性質があるんです。

これが、「一時的に逃げてもすぐ戻ってくる」最大の理由です。

外壁のコウモリ被害──ナイトルーストには効かない理由

では、市販のコウモリ忌避スプレーは、外壁にぶら下がって休んでいるコウモリ(ナイトルースト)には効果があるか?

という問いがあります。僕の答えは「ほとんど効果が期待できません」です。

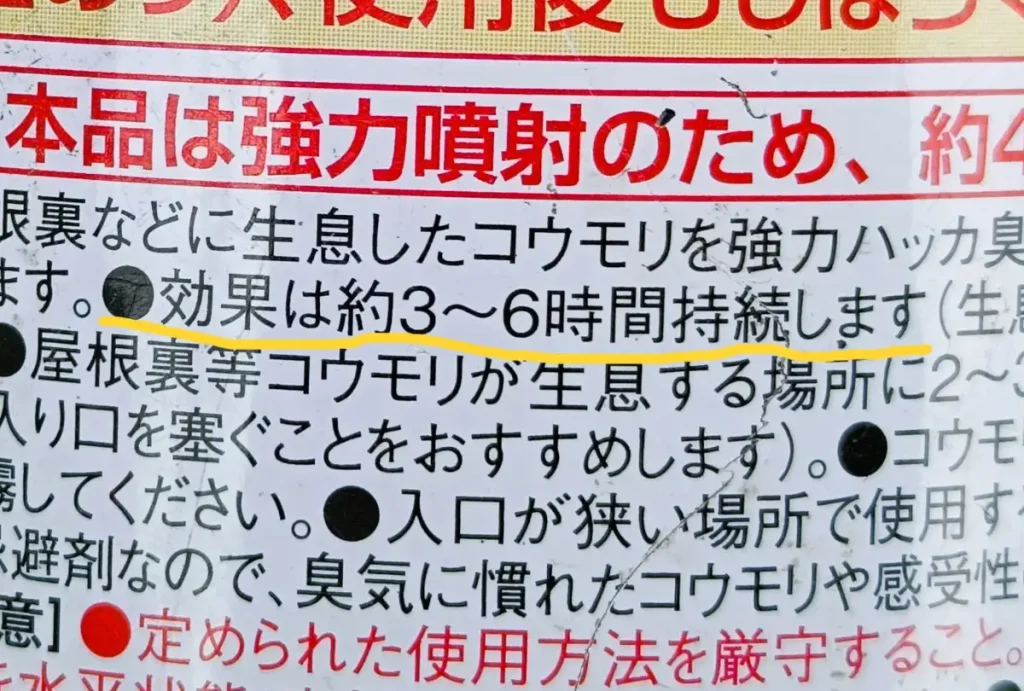

その理由は、製品ラベルに小さく書かれている**“効果の持続時間”**を見れば明らかです。

・ 製品ラベルには「効果3~6時間」と明記

「スーパーコウモリジェット」のラベルには、次のように書かれています。

「効果は3〜6時間持続します」

……たったこれだけの時間なんです。

・コウモリの活動時間には全然足りない

コウモリは夜行性です。夕方から活動を始め、虫を捕りながら休憩し、明け方にねぐらへ戻ります。

つまり、夜間に外壁などで過ごす時間は10〜12時間ほど。

スプレーの効果が3〜6時間しかないなら、一晩の行動時間さえカバーできないということになります。

・頻繁に使えば外壁が傷むリスクも

「じゃあ毎晩何回もスプレーすればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それにも大きなリスクがあります。

製品ラベルには、以下のような注意書きが記載されています。

「樹脂・漆喰・石材などに使用すると、変色や変形の恐れがあります」

つまり、頻繁に使用すると、外壁の素材によっては深刻なダメージを受ける可能性があるのです。

✅ まとめ:外壁に使うなら“効果”より“リスク”が上回る

- スプレーの持続時間は、コウモリの行動時間よりも短い

- 頻繁に使えば、外壁にダメージが出るリスクが高い

- つまり、「ナイトルースト」への使用は、効果よりリスクが大きい

建物内でスプレーで追い出そうとすると、逆にリスクがある

「小屋裏や壁の中のコウモリは、スプレーで追い出せばいいんじゃないの?」

そう考える方は少なくありません。

たしかに、屋根裏や天井の隙間などにスプレーを吹きかければ、一時的にコウモリが飛び出してくることはあります。

その様子を見て、「追い出し成功!駆除完了!」と安心してしまう方もいます。

ですが、本当にすべてのコウモリが建物の外に出て行ったのでしょうか?

🦇 そう簡単にはいきませんよ

現実は、そんなに都合よくはいきません。

強い刺激臭に驚いたコウモリは、本能的に“最も近くて暗く、狭い安全な場所”へ逃げ込もうとします。

その結果──

- 壁の中の断熱材の隙間へ

- 天井裏の奥の奥へ

- 一部のコウモリはその場で固まり、動けなくなる

といった行動が起きます。これらは、実際の現場で何度も確認してきたことです。

動物行動学から見た“逃避行動”の予測不能性

コウモリの行動、これは根拠がある考察でして、海外の動物行動学の研究でも、次のように報告されています。

論文1.「危険に直面した動物は、個々に異なる方向へ逃げる傾向がある」(Dill & Houtman, 1989)

論文2.「強い刺激を受けたコウモリは、安全な方向ではなく“近くの隙間”に入り込むことがある」(Smith & Russo, 2007)

これらの研究論文からわかることは、予期しない強い臭気をともなう危険がコウモリに迫った場合、その後の行動は、人間には予測は出来ないということです。

安全だと感じる近くの隙間や断熱材の中に逃げ込むコウモリ、スプレーから遠ざかるように奥へ奥へと逃げ込むコウモリ、パニックになり飛び回るコウモリ、体調が悪くなり動けないコウモリ……。可能性はどれもあるでしょう。

つまり、人間が「外に逃げてくれるはず」と期待しても、コウモリにとっては「とにかく身近な避難先に隠れる」ほうが自然な反応なのです。コウモリスプレーをすれば、建物内からコウモリがぜんぶ出ていくなんて、人間の勝手な思い込みにすぎないのです。

人間の場合を考えてみましょう。

満員電車の車内で、突然変な臭いがしたとします。車内の人間全員が一斉に同じ出口へ向かうでしょうか?そんなことはありえませんよね。

パニックになる人、右へ走る人、左へ走る人、どうしたらいいかわからずしゃがみ込む人。具合が悪い人はその場から動けないでしょう。風邪で鼻がつまっている人は「なんにも臭わん」と怪訝の表情で椅子に座ったままかもしれません。(コウモリだって風邪ひきますからね)

コウモリだから単純で、一斉に全部同じ方向へ外へ逃げていく?そんなことはありえません。人間だって個性があるように、コウモリにだって個性があり、事情があるんです。

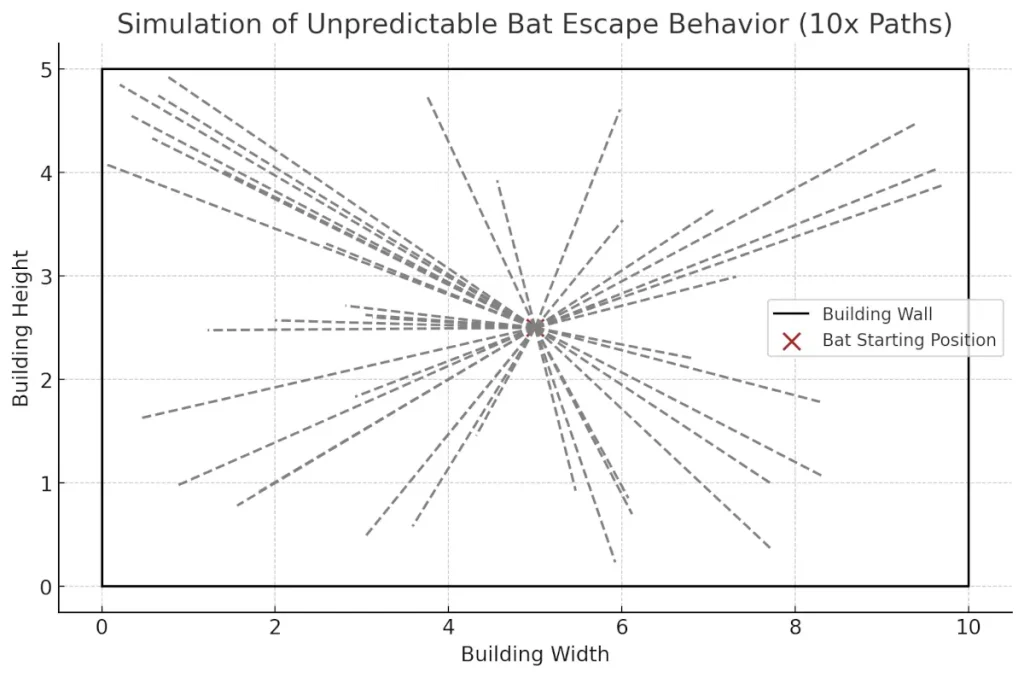

逃避行動をシミュレーションしてみると

下の図は、コウモリが忌避スプレーに驚いたときの逃避行動をシミュレーションしたものです。

パニック状態になったコウモリたちが、それぞれ異なる方向(複数のルート)へ逃げていく様子が描かれています。

このように、コウモリは一斉に外へ逃げるとは限らず、人間が想定していない方向に入り込む可能性が高いということがよくわかります。

参考論文リンク一覧、詳細はこちら

Dill, L. M., & Houtman, R. (1989). The influence of distance to refuge on flight initiation distance in the gray squirrel (Sciurus carolinensis). Canadian Journal of Zoology.

論文へのリンク(Simon Fraser University)

Smith, A. L., & Russo, D. (2007). Escape behavior of bats in response to predation risk. Behavioral Ecology and Sociobiology.

論文へのリンク(Eco&Soc)

スプレーによるコウモリの建物内での死亡リスク

コウモリは、飛ぶためにとても繊細な身体構造をしています。

特に、翼膜(よくまく)と呼ばれる羽の部分は非常に薄く、乾燥していなければうまく飛ぶことができません。

ところが──

市販のコウモリ忌避スプレーは、アルコール系の液体やガスを勢いよく噴射するタイプが多く、コウモリの身体に直接かかると、次のような影響を与えるおそれがあります。。

コウモリにスプレーがかかると起きること

- 翼が濡れて重くなり、飛べなくなる

- ゴミやホコリが付着して、さらに動きが鈍くなる

- アルコールが揮発することで体温が下がり、低体温に陥る可能性がある

こうなると、コウモリは安全な場所へ逃げることもできず、その場で動けなくなり、建物の中で衰弱・死亡してしまうケースがあるのです。

建物の中で死んだコウモリは、どうなる?

建物内で死亡したコウモリは、最終的には腐敗する、あるいは乾燥してミイラ化します。

しかしそれで終わりではありません。

- 腐敗すればウジやハエが発生する可能性

- ミイラ化すればカツオブシムシや蛾などの害虫が繁殖する可能性

- 付着していたダニや寄生虫が人間へ移動してしまう恐れ

特にコウモリに寄生している吸血性のダニやノミは、吸血先を失うと人間やペットに移動するときがあり、刺され被害やかゆみトラブルにつながります。

壁の中で死んでしまった場合、取り出すことはむずかしい

コウモリが壁の中で死んでしまった場合、位置が特定できたとしても、壁を壊さないと取り出せないことがほとんどです。

内壁や断熱材の奥に入り込んだ死骸を除去するには、

- 部分的に壁や天井を解体

- 断熱材を一部撤去

- その後に再施工・修繕が必要

という大がかりな作業が発生します。費用も高額になるケースが少なくありません。

一時的に追い出せても、また戻ってくるのがコウモリ

ここまで読んでくださった方には、もうお分かりかと思います。

市販のコウモリ忌避スプレーは、一時的に追い払うことはできても、根本的な解決にはなりません。

なぜなら、スプレーの効果は3〜6時間。

これは製品ラベルにも明記されている公式な効果時間です。

つまり──

夜になれば、また戻ってきてしまう。

という状況が普通に起こり得るわけです。

🚪 侵入口がそのままでは意味がない

コウモリは、一度「ここは安全だ」と学習した場所には何度でも戻ってきます。

スプレーで一時的に匂いをつけても、侵入口が開いたままであれば、再侵入は時間の問題です。

実際、多くのご相談者がこうおっしゃいます。

「昼間スプレーしたら出て行ったんですが、また夜に戻ってきたみたいで…」

というのも当然のこと。

入口が空いていて、効果が切れている──それでは戻ってこないほうが不思議です。

🧱 「再発防止」のために必要なことは?

本当にコウモリ被害を防ぐには、以下の2つが欠かせません。

- 一方通行デバイスを使って、コウモリに自発的に出て行ってもらう

- 出て行った後、すぐに侵入口を物理的に塞ぐ

この**「出す→塞ぐ」**という順序と精度が、再発防止の鍵です。

スプレーには、こうした構造的な解決力が一切ないため、

どうしても**「やってもやっても戻ってくる」という悪循環**に陥ってしまいます。

✅ まとめ:スプレーは“その場しのぎ”でしかない

- スプレーの効果が切れれば、コウモリはまた戻ってくる

- 侵入口が空いたままでは、いくらスプレーしても意味がない

- 出す→塞ぐの順番を徹底することが、根本的な解決につながる

こうした問題を避けるためにはどうすれば良いのか、国際的なコウモリ保護団体の見解を確認してみましょう。

忌避剤使用に対する国際的なコウモリ保護団体の見解

世界的に見ても「忌避スプレー」は推奨されていません

コウモリ駆除に関しては、海外でも多くの研究・議論が行われています。

その中で、忌避スプレーや忌避剤の使用については、いずれの団体も慎重な姿勢を示しています。

ここでは、世界的に権威ある3つの保護団体の見解を紹介します。

1. Bat Conservation International(BCI)[アメリカ]

アメリカ・テキサス州に本部を持つ、世界的に有名なコウモリ保護団体です。

BCIでは次のような方針を明示しています:

- 忌避剤の使用は推奨しない

- コウモリにストレスやダメージを与える恐れがある

- 代わりに「出口を作って出て行かせ、戻れないようにする」方法を推奨

つまり、忌避よりも“建物からの安全な排除”が重要としています。

2. Bat Conservation Trust(BCT)[イギリス]

イギリスの代表的なコウモリ保護団体。法律との連携にも力を入れています。

- 忌避剤の使用については**「避けるべき手段」**と位置づけ

- コウモリにストレスを与えず、**法的にも安全な排除方法(出口・バリア)**を推奨

- 「追い出し→封鎖」の順番を守ることが基本方針

イギリスでは、無許可でコウモリを追い出す行為自体が違法となるケースもあり、非常に慎重な立場です。

3. Florida Fish and Wildlife Conservation Commission(FWC)[アメリカ・フロリダ州]

フロリダ州の自然保護委員会で、野生動物保護に関する法制度とガイドラインを整備しています。

被害が出ている場合でも専門家の助言を受けることを強く推奨

忌避スプレーの使用は原則として非推奨

コウモリの保護と人間の生活環境の両立を目指し、物理的な排除(出口・バリア)を優先

世界中で共通する考え方

どの団体も共通して主張しているのは、次の3点です:

- 忌避スプレーは安全でも確実でもない

- コウモリに余計なストレスを与えるリスクがある

- 一方通行デバイス+侵入口封鎖による“再侵入させない”対策こそが基本

つまり、「スプレーで追い出す」という行為は、国際的な保護基準から見ても避けるべき方法とされているのです。

補足:各団体の公式サイト(参照リンク)

Bat Conservation International (BCI) – Official Website

Bat Conservation Trust (BCT) – Official Website

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) – Official Website

次のセクションでは、推奨される追い出し方を解説していきます。

※推奨される追い出し方の前に、そもそもコウモリとはどんな動物なのか?を知りたい場合は、僕の書いた次の記事をご覧ください。

コウモリに関する基礎知識があると、問題が理解しやすいです。

👉「コウモリを知る(日本のコウモリの生態・種類・住宅被害の全体像)」(新しいタブで開きます)

本当に効果的な対策は、「出す→塞ぐ」の順番

ここまで述べてきたとおり、コウモリ忌避スプレーは一時的な効果しかなく、リスクも大きい方法です。

では、どうすれば安全かつ確実にコウモリを追い出し、再侵入を防げるのでしょうか?

その答えが、**「出口デバイスの設置」と「物理的な封鎖」**です。

➡ 一方通行デバイスで、コウモリを自然に出す

「一方通行デバイス(ワンウェイ出口)」とは、コウモリが中からは出られるが、外からは戻れない構造をもった出口のこと。

これを侵入口に設置することで、コウモリは自分のタイミングで出て行くことができます。

スプレーのようにパニックを起こさせないため、安全かつ確実に建物から出てもらうことができるのです。

出たあとは、侵入口をしっかり封鎖

全てのコウモリが出たことを確認したら、侵入口を物理的に封鎖します。

ここをきちんとやらないと、いくら追い出してもまた戻ってきます。

使う素材や封鎖方法は、建物の構造やコウモリの種類によって変える必要があるため、

専門家が個別に現場を見て、判断・施工することが大切です。

日本にも多種多様なコウモリがいる

日本には約35種のコウモリが知られており、長野県ではそのうち19種類が確認されています。

- 種類によって体の大きさも飛び方も違う

- 侵入経路やねぐらの選び方も異なる

そのため、一方通行デバイスのサイズや設置位置、封鎖のタイミングも種ごとに最適化する必要があります。

まとめ:確実に・安全に・再発させないために

- コウモリは自然に出ていくように誘導し、外からは戻れないようにする

- その上で、侵入口を構造的に塞ぐことが大原則

- スプレーのような対症療法ではなく、「行動+構造」のセットで対応することが重要

結論:コウモリ駆除にスプレーはおすすめしません

ここまで紹介してきたように、コウモリ忌避スプレーには以下のような大きな問題点があります:

- 効果が3~6時間と極めて短く

- 頻繁な使用で外壁にダメージ

- 強い刺激でコウモリが壁の中に逃げ込み死亡するリスク

- 死骸による異臭・害虫・ダニ被害

- 再侵入を防ぐ力がまったくない

一見、手軽に使えるスプレーですが、本当の意味での解決にはならないどころか、

取り返しのつかない事態を招く可能性すらあるというのが、現場で対応している僕の実感です。

「住まい」は、家族が長く暮らす場所だから

コウモリが壁の中で死んでしまったら、除去は困難です。

修繕や清掃に大きな費用と時間がかかり、家族の健康にも影響します。

その場しのぎの方法ではなく、将来まで安心できる対応をしてほしい──

僕はそう願っています。

安全で確実な方法を選ぶために

- 無理に追い出さず、自然に外へ誘導する一方通行デバイス

- 専門家による再侵入させない封鎖工事

- コウモリの種類や建物構造に合わせた現場判断と責任施工

こうした方法こそが、**スプレーにはない「根本解決力」**を持っています。

📩お困りの方は、ご相談ください

もし、今お住まいの家で「コウモリかもしれない」「スプレーで効かなかった」などのお悩みがあれば、

お気軽にご相談ください。

長野県内を中心に、山梨県や岐阜県の一部で、現地調査・提案・施工まで一貫して対応しています。

大切な住まいを、コウモリ被害から本当に守るために──

必要なのは「スプレーではない選択肢」です。

読んでいただき、ありがとうございました。

✅ この記事のまとめ

- コウモリスプレーは一時的な効果しかない

- 頻繁な使用で外壁や健康リスクも

- 安全な追い出しには一方通行デバイス+封鎖工事が必須

- スプレーで根本解決できることは、基本的にありません

忌避スプレーだけでなく、コウモリ被害そのものを深く理解したい方には、以下の記事もおすすめです。

- 🦇 コウモリの駆除と対策の説明書(駆除方法・手順を徹底解説)

- 🔬 コウモリを知る(日本のコウモリの生態・種類・住宅被害の全体像)

- 🧫 【実物写真】コウモリ寄生虫図鑑(ダニ・ノミ・トコジラミの違いと健康被害)

この記事を書いた人 → 山岸淳一(プロフィールを見る)